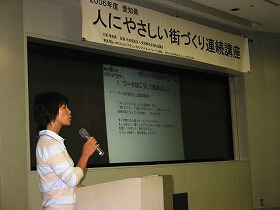

人にやさしい街づくり提案 課題から提案へ−グループワークの発表会−

グループレポートの発表をしよう→こちら グループレポートの発表をしよう→こちら

閉講式→こちら 閉講式→こちら

番外編(食事会)→こちら 番外編(食事会)→こちら

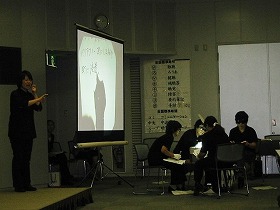

今日は講座の最終日。4つのグループレポートが発表されました。発表のあとは会場から活発な質問があり時間もオーバーぎみ。

続いて、コメンテーターの高田弘子さんから厳しくも温かいコメントをたくさんいただきました。

また、各グループには発表した内容により、各賞が贈られました。

最後に閉講式があり、2006年度のひとまち講座が終了しました。皆さん、今後の活動を期待しています! |

13:00 人にやさしい街づくり提案

課題から提案へ −グループワークの発表会− 13:00 人にやさしい街づくり提案

課題から提案へ −グループワークの発表会−

コメンテーター:高田弘子さん(都市調査室)

グループレポートの発表をしよう

(発表スケジュール:発表20分、会場から質疑+コメント13分)

Aグループ:高齢者と子ども 「遊び」を通して心と心の交流を図る

Bグループ:福祉体験学習 まちなか発信の提案 〜人にやさしい人づくり〜

Cグループ:何か変だぞ、このバリアフリー

Dグループ:聴覚障がい者とのコミュニケーション〜はじめの一歩〜

(※くじ引きで発表する順番を決めました。)

手話通訳・要約筆記のみなさん |

会場の模様 |

Cグループ:何か変だぞ、このバリアフリー

Cグループ発表

はじめに

・

バリアフリーということばが一般化し、この10年でずいぶん街の様子も変わってきた。「よくなっている」という認識の一方で、「使いにくい」「気遣いが足りない」と感じるケースや、総体が良くなっているが故に、「何か変だぞ」ということが気になる。

・

モノがないから造って!というレベルから、もっと優しく、易しくというレベルへと進むことを期待したいものである。五感に「やさしく」感ずるような・・・。そういう視点で街を見直してみよう。

・

今回の調査はわかりのいい、不可欠なトイレを中心としてテーマを進めることにした。

・

悪いモノ探しではなく、「笑えるバリアフリー」探しという姿勢で調査することにした。

問題要因と解決の提案

・ ものとしての基準満足度

・ 位置とわかり易さ

・

トイレの声掛はバリア (※呼び出しをしないと施錠を開けてもらえないなど)

・ 誰のためのサイン・デザイン

・ 気遣い、心遣い

グループレポート(構成)

1. ワークはこうして始めました

2. 名古屋の真ん中で調査しました

3.

何か変だぞ、このバリアフリー(トイレ編)

4. 問題点はここかなあ…課題の整理

5.

ついでに、こんなもの見つけちゃいました こんなことありました

6. この先、こんなことをするツモリです ご一緒にいかが?

コメント

・

発表が紋切り型である。表現を工夫しないと相手は改善しましょうという気になかなかならないものである。

・

グループワークしてきたメンバーの顔が見えない。

・ テーマはよいが、このようなテーマを選ぶときは、制度や基準を踏まえて欲しい。

・

多くのトイレを調査しているが一箇所でもよかったのではないか。その代わりに、施設側のことを入れて欲しい。

・

施設名がでていない。相手に気付いてもらわなければ変わらない。施設側とのやり取りが全くない。

・ グループが縦割りで作業をしている。

・

グループに当事者の方がいるのだから、車いすで利用できるトイレについてメンバーにレクチャーがあるとよかった。

・

このテーマでもう一度取り組んで欲しい。

『もう少し、プロになりま賞』

Dグループ:聴覚障がい者とのコミュニケーション〜はじめの一歩〜

Dグループ発表

はじめに

・

「聴覚障がいは、ある意味一番大変な障がいかもしれない」と、開講式の挨拶でNPOひとにやさしいまちづくりネットワーク東海の曾田さんからことばがあった。聴覚障がいは、外見から分からず、日常生活での支障が少ないと思われがちである。

・

しかし、人との心の交流や情報交換、つまりコミュニケーションは、人間らしく生きていく上で重要なものである。

・

私たちのグループに当事者のメンバーがいた。講座の回数を重ねグループワークを行う中で、「グループワークで理解できないことが多く、このままでは、何のためにこの講座に参加したのか意味がなくなってしまう」と悩みをうち明けられた。グループのメンバーはその人に聴覚障がいのあることを知りながら、コミュニケーションを図ることができていなかった現実を認識した。

・

グループレポートのテーマは、聴覚障がい者とのコミュニケーションを図るための「はじめの一歩」を踏み出すことを目的とした。

提案

・ 健聴者は、「正面を向いて ゆっくりと 口を大きく開けて」話そう

・

健聴者も、聴覚障がい者も、「手を貸してください」という簡単な手話を覚えて広めよう

・

地下鉄の駅で見かけるニュースなどの文字情報が流れる文字情報表示設備を不特定多数の人が利用する建築物にも設置することを提案する

グループレポート(構成)

1. はじめに

2. Dグループでの経験から

3. 目的

4.

現状

聴覚障がい者とは

聴覚障がい者の割合

手話の現状

意識調査から

5. 提案

6. 最後に

コメント

・ グループメンバーの聴覚障がいのある人の存在が、こんなにたくさんの人を動かした。

・

当事者がもっと社会にでることが大切。

・ グループでメンバーとのコミュニケーションについて悩んでいる期間が長くもったいなかった。

・

テーマに取り組んでいる過程での「気持ちの変化」を書いて欲しい。

・ 要望先は多岐に渡っている。県だけではないはず、列挙して欲しい。

・

発表を聴いていて、気持ちが沈んでゆくので、楽しくなる仕掛けが欲しい。

『気づいたら行動しま賞』

Bグループ:福祉体験学習 まちなか発信の提案 〜人にやさしい人づくり〜

Bグループ発表

はじめに

・

私たちは「人にやさしい街づくり連続講座」を通して、ハード面のバリアフリーや障害者福祉施策の勉強、いろいろな分野の方のお話など、日常生活ではなかなか機会が少ない体験をはじめとした勉強をしてきた。

・

ハード面においては、ハートビル法や交通バリアフリー法などの施行によって、公共交通機関もエレベーターや誰もが使いやすいトイレなど、段差が少なく、ユニバーサルデザインの街へと整備されつつあることが分かる。

・

でも、街で暮らす「人」はどうか。ハード面の整備がバリアがなくなって、やさしくなっても、そこに住む「人」にゆとりがなく、人を想うやさしさがなければ、工夫されつくられたバリアフリーも見劣りしてしまう。

・

「心のバリアフリー」の実現に向けて「人にやさしい街」とは「人がやさしい街」であり、果たすには「人にやさしい人づくり」が一番大切なんじゃないか?と考えるようになった。

・

福祉に関する学習の現状把握を行った。

提案

・ 福祉関連学習に参加した児童・生徒の実体験レポートや福祉についての学習の発表資料をエントリー。

・

お借りしたレポートや発表資料をまちなかのスーパーや商店街など、人の集まる場所に会場をコーディネートし、企画・展示する。

・

「福祉体験学習 まちなか発信」と銘打ち、行政に後援・協賛を依頼。回覧板等での告知をはじめ広報誌への掲示を依頼する。アルミ缶回収運動などと組み合わせ、誰もが参加できる福祉活動の芽を育てるなど。

・

この提案は、最初は小さなイベントだが、親が「福祉とはなんたるや?」と考える以前に、子どもたちがひとりの人として気づいて、考えていることを大人が知り、そして、また、子どもたちが気づいて考える。これを継続的に続けることにより、地域の人たち全体に、人に対して、人として気付き、感じる輪が広がっていくといいなと思う。

グループレポート(構成)

1.「人にやさしい人づくり」

2.課題の発見

3.調査から見えてきたもの

4.「福祉体験学習 まちなかの発信」の提案

5.おわりに

コメント

・ 社会全体の壮大な問題に自分たちだけで取り組もうとしている。

・

福祉ということばをあまり使って欲しくない。福祉って何?と、聞かれて答えられるかな。

・

既存のイベントの何かにくっついてやってはどうか。普通の生活の中に忍び込ませていけるような仕掛けがあるとよい。

・

「地域」をもう少し分析して欲しい。

・ 人を変えていこうとする中で、「子ども」が一番大変。

・

「学校に負担を掛けないで行う」という言葉があったが、ぜひ、実践して欲しい。

『できることから始めま賞』

Aグループ:高齢者と子ども 「遊び」を通して心と心の交流を図る

Aグループ発表

はじめに

・

私たちの気づき…持ち寄ったテーマで話し合っているうちに、「子ども」「障がい児」「高齢者」などを区別しているのは、どうやって保護するか、制度を作るかという「管理する視点」であることに気づいた。

・

高齢者:生まれながらにして、高齢者なのではない。子どもの頃があり、大切な思い出がある。

・

子ども:子どもたちがテレビゲームを開発したわけではない。自分に向き合ってくれる選択枝が、それしかないから大切なものと思いこんでいるのではないか。

・

障がい児:家族といるだけではなく、遊ぶ友人とやさしい地域社会があれば世界を広げられるのではないか。

・

三者をつなぐキーワードが「遊び」である。「遊び」は「余裕」がなければ生まれない。「余裕」とは他者との違いを認め、受け入れる心である。まさしく、ノーマライゼーションの思想に通じると考えた。

・

「遊び」をテーマに選び、「遊び」を通して高齢者の「思い出」を子どもに伝える「場」「方法」を提案する。

提案

・

『子どもと認知症高齢者とのふれあい会』(仮称)

内容:簡単なボールリレー、ぬりえ、お手玉、ジグソーパズル、めんこ、竹とんぼづくりなど

・

活動プログラム(例)保護者への説明資料

グループレポート(構成)

1. はじめに

2. 現状分析

3. 私たちの取り組み

4.

私たちの提案

5. 今後の活動について

コメント

・ 認知症といっても、個人差がある。

・ ひとりひとりの人生体験は違う。

・

いきなりグループでゲームをと言われても、拒否する人もいる。

・ まず、ひとりひとりの生活経験を聞いて・・・、例えばお手玉を始めるようにする。

・

ひとりひとり思いは違う。相手(他人)という気持ちがあって欲しい。

・ 子どもについても同様。

・

「やってあげる」という気持ちが強いようだ。

『たくさんの人を繋ぎま賞』

コメント総評

高田さん

・

気づくだけではダメ。気づいたら行動をする。私は聴覚障がいのある人と知り合いになってから、メモと書くモノを持って出掛けている。街で困っている人を見掛けたら、肩を叩いて「お手伝いしましょうか」と書いたメモを見せる。

・ 誰しも、自分の明日のこと、将来のことが知りたい。まちづくりでも同様。

・

「個人的なことがある」ということを忘れずに取り組んで欲しい。

・

グループワークでは取り上げられなかった考えも多くあったはず。今後、復活の機会があるとよい。

・

社会でも言えることだが、グループごとでまとまってしまう傾向がある。

・

今回発表されたテーマはどれも「まちづくり」には至っていない。「地域」を思い描けるような提案であって欲しい。

閉講式 閉講式

・ 修了証授与

・

挨拶

愛知県建設部建築担当局建築指導課 稲垣英雄さん

NPO法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海 曾田忠宏さん

受講者代表

修了証を手に挨拶する受講者のみなさん

最終発表番外編 最終発表番外編

金山のとある居酒屋さんで受講者のみなさん、スタッフも参加しての食事会。

高田弘子さんもご一緒です・・・

みなさん、お疲れさまでした!

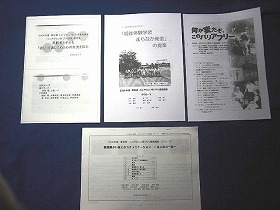

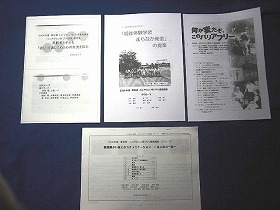

グループレポート

|