トップページ>講座>愛知県 人にやさしい街づくり連続講座>2005年度 私らしくまちで暮らす>第10回

2005年度 私らしくまちで暮らす

|

第10回【グループレポートの発表会】 |

|

日時:10月15日(土)13:00〜17:00

会場:名古屋都市センター 大研修室

第10回 【グループレポートの発表会】

グループレポートの発表をしよう

発表を今後の活動へつなげよう

閉講式

おまけ:交流会 |

3ヶ月にわたる講座の締めくくり、今日はグループレポートの発表会です。4週間グループワークした成果が発表され、社会に向けて5つの提案がされました。

発表会のあと、閉講式が行われ、受講者の皆さんに修了証が渡されました。

13:00 はじまり

13:10 【ステップ1】グループレポートの発表をしよう

(発表スケジュール:発表15分、質疑10分、コメント3分)

コメンテーター:浅野聡(あさのさとし)さん(三重大学工学部建築学科助教授)

★☆★☆★ グループワークのテーマ ★☆★☆★

- Aグループ「やさしさを広めたい・・・なにかサインがあれば!」

- Bグループ「スゴロクあそび」で思いやり教育―わかちあいの心を育もう―

- Cグループ「いつか来る日を自分らしく生きるために!」

- Dグループ「精神障害を知っていますか?」

- Eグループ「困っている人って誰?〜情報交流の場作り〜」

|

※:パソコン要約筆記、手話通訳のグループのご協力をいただきました |

15:40 <休 憩>

15:50 【ステップ2】発表を今後の活動へつなげよう

・今後の活動につなげるために、今日の発表をもとにディスカッションします。

16:30 閉講式

・修了証授与

・あいさつ

愛知県建設部建築指導課 西田茂

NPO法人ひとにやさしいまちづくりネットワーク・東海 曾田忠宏

受講者代表 2名

16:45 終了

グループレポートの発表をしよう

※ 発表順はくじ引きで決めました。C→B→D→A→E

|

|

Cグループ

テーマ:「いつか来る日を自分らしく生きるために!」

ある日、突然自分が障害を持ってしまったらどうすればいいのだろう? このような不安な思いが、Cグループのメンバー1人1人にありました。そのようなことは、なったときに考えればいいのでは、という意見もありますが、人生の途中で障害を負ってしまうと、そのことを受け入れることができずに、なかなか立ち直ることができないようです。

一方で私たちは必ず高齢者になります。高齢社会が目の前に迫ってきていることは皆さんもご承知のとおりでしょうが、元気でいる今はどうやら他人事のように思えてしまいます。

今回のグループレポートは、私たちが障害を持った(高齢者になった)ときでも、自分らしく生きていくために、どうするべきなのかを考えたものです。このレポートが皆さんのいつか来る日に、少しでも役に立つことを願っています。

レポートの組立

1.はじめに

2.テーマ設定から調査項目への考え方

3.気持ちの切り替えについてのヒヤリング調査

4.障がい者・高齢者にやさしい住まい調査

5.公共交通の利用について

6.障がい当事者の声

7.まとめ・今後にむけて

8.Cグループ活動記録

9.参考文献 |

|

|

浅野聡さんコメント

自分の身に起こったら、いつかは自分が当事者・・・というテーマ設定のきっかけはよかった。

「気持ちの切り替え」がとても大事。ワークで調査しているが、誰もがそのように切り替えられるか。多くの人と交流できるか、そういった場があるか。

「気持ちの切り替え」について、どうして、その問題が起きるのかもっと深く掘り下げてあるとよい。現在の社会では問題に対応できている点・できていない点がある。それが明確になっていると、後半の「住まい」「交通」の提案が活かされていき、具体的・実際的・実践的な提案になる。 |

|

Bグループ

テーマ:「スゴロクあそび」で思いやり教育―わかちあいの心を育もう―

「社会背景から見えてくるもの」

戦後における急速な経済成長において豊かさを求めるあまり、人として何か大切なものをどこかに忘れてきたのではないでしょうか?IT技術の進展によりパソコンや携帯電話などを媒介としてのコミュニケーションが普及し、人との繋がりが顔の見えない形になってきています。直接、相手の表情や人間としてのあたたかさなどを感じる事が少なくなってしまいました。現状では、人との繋がりが希薄になり、自ら心を「個・虚・孤」として人との関わりを絶ってしまっている人もいます。人間関係のわずらわしさが、相手への思いやりや支えあいの気持ちを置き去りにしてしまっているのではないでしょうか? 人々の心の中で欠けてしまったもの。それは、「人を思いやる気持ち」であるとBグループは考えました。

レポートの組立

1. 目的

2. 「スゴロク」のルール

3. 説明とマニュアル

4.

マスの説明とサポーターの役割・用語解説

5. 活用事例

6. マスに入りきらなかった項目

7.

さらなる広がりを目指して

|

|

|

浅野聡さんコメント

Bグループの取り組みに思いやりが感じられよかった。発表方法も工夫されていた。テーマと成果が具体的であった。

対象を中学生、高校生、大人、テーマでは防災、環境など、設定がいろいろつくれる。疑問を感じたらどう進めるかなど。

スゴロクで気づいたことを実践していくことが次に問われる。「地名」を書くと、学校区であれば小学生にとっては共通イメージになり、具体的な提案ができ改善に繋がる。

|

|

Dグループ

テーマ:「精神障害を知っていますか?」

〜知っているのなら伝えなさい

知らないのなら学びなさい〜

国は病院での入院ケアから地域ケアへの方針転換を行った。その結果、全国で約7万人が退院を余儀なくされ、地域でこの人たちを受入ることができるかどうかが問われている。

レポートの組立

1. 当事者の声

2. スタッフ(地域生活支援センターなど)の声

3.

わかったこと

4. パンフレット(作成&配布について)

5. ホッとスペースの提案

6.

補足(精神障害とは何か)

|

Dグループ発表

Dグループコメント

|

|

浅野聡さんコメント

普段、多くの人が問題意識を持ちにくいテーマをパンフレット作成もして、提案してもらった。

自分のこととしては取り上げにくい問題だが、この講座のグループワークで取り上げてもらったことで、今後みんなで考えていくことに繋げていって欲しい。

レポートでは当事者の声・スタッフの声を聞いている。居場所をつくっていくことが必要になる。パンフレットに「交流に出掛けます」と入れてみてはどうか。パンフレットで一番伝えたいことは何か? 受講者回答:「見守って欲しい、ねぎらいのことばを掛けて欲しいです。」

居場所を実際につくっていくとき、時間軸を入れて考えると、例えば、今はどんなホッとスペースやコアがあるのかないのかなどイメージしやすい。

すぐにはできないことなので、数年後を見て、活動を継続して欲しい。

|

|

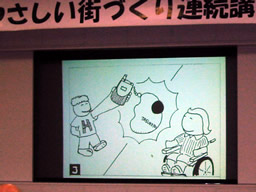

Aグループ

テーマ:「やさしさを広めたい・・・なにかサインがあれば!」

公共施設などのバリアフリー化が進み、ハード面ではある程度充実が図られてきた。しかし、ひとまち講座の車いす体験を通じて、車いすに乗って街に出掛けるのはバリアが多く大変であることを痛感した。「街で困っている人を見かけたときは、手を差し伸べよう」と強く思った。

ところが、体験後に街に出てみても、手を差し伸べるのは簡単ではない。障害を持った人、高齢者、赤ちゃん連れの人など、街に出て困ることが多いだろうと予想される人たちを見ても、「本当に困っているのか」「声を掛けたら迷惑ではないか」「自分にできないことを頼まれたらどうしよう」などと考え、手を差し伸べることを躊躇してしまう。困ることの多少はあるものの、誰でも待ちに出掛けたら、突然困ることがある。そのときどんな人に声を掛ければよいのだろうか。逆に助ける気持ちがある私たちはどうして声を掛けられないのだろうか。

助ける人と助けられる人、双方のコミュニケーションのきっかけ(声掛けやアイコンタクト)が取り難い状況にあるからではないだろうか。そこで、私たちはどうしたら「手助けをしたい」という気持ちを伝えることができるのかを考え、この溝をうめる方法を検討することをグループワークとしたい。

レポートの組立

1. はじめに

2. 目的

3. 仮説

4. 調査方法

5.

アンケート調査の概要

6. アンケート結果

7. 参考となる福祉関連ツール

8. コミュニケーションツール

9.

利用ガイド

10.普及方法と啓蒙活動

11.終わりに

12.謝辞

|

Aグループ発表

|

|

浅野聡さんコメント

ストーリー展開がわかりやすくレポートの組立がよかった。「TASUKETAIマーク」の提案では、様々なツールで・・・だったと思う。サインはデザインの意味も議論する必要がある。既にハンカチなどでているが、シンプルなものにすれば、もっと広がる。今はサインのあり方の過渡期。社会意識を高めいずれはノーサインになるとよい。今後はいろいろなパターンを考えて欲しい。

|

|

Eグループ

テーマ:「困っている人って誰?〜情報交流の場作り〜」

「楽助〜楽しく助け合う・情報交流の場づくり〜」

Eグループの面々が今回の講座を通して持った共通認識の中に「人と人とのつながりがあって、個々の持つ情報がもっと行き交う場があれば、助かる人も多くいるのではないか?」ということがあります。

そこで、以下のような場を作るためにホームページを作成しました。

・

今後ともEグループがつながる場

・ 新しい人と人とのつながりを広げる基盤となる場

・ 時間・場所が気にならない情報交換の場

・

金銭的に負担の軽い場

ホームページ楽助を通して、Eグループという集まりを通して、人と人のつながりをこれから皆で作っていけたらと考えています。

レポートの組立

1. 私たちの提案

・ホームページ概要

2.

提案までの過程

・気づき

・アンケート調査・居住環境調査・ヒアリング調査

・調査結果・考察

・テーマ

・情報って何?

・何でホームページ?

3.

コンテンツの説明

・設置場所

・構成要素

・構成要素の説明

・これからの展開

|

Eグループ発表

|

|

浅野聡さんコメント

ホームページで情報をだして、交流の場をという提案の方向性は理解できた。継続してやって欲しい。利用者に向けた、使い方の基本的マナー、利用方法や長所・短所などをホームページの最初に書いておくとよい。

障害のある人、高齢者、子ども、外国人等に向けて新たな提案ができる。色の使い方や音声の有無なども考えて欲しい。 |

【ステップ2】発表を今後の活動へつなげよう

※ 締めくくりとして、浅野聡さんから総評をいただきました。

|

今日、一日参加して、ひとまち講座は息の長い講座、昨年の反省を踏まえ、今年度も取り組まれていると思う。講座の内容も発展してきている。全10回の講座に参加することは大変なことと思う。グループワークをし最後まで、まとめるということは重要。

取り組むときの基本姿勢が大事。夢物語で終わらせないこと。テーマは段階的に進めていくこと。多くの人の共感を得るように進めていくこと。

何を伝えたいのか、提案したい方向性など相手にわかるように、テーマ設定を明確にすること。タイトルに工夫をすれば、何を伝えたいのかがよくわかる。「背景」「目的」などわかりやすく、ストーリー展開をよく考えて欲しい。調査方法の説明がしっかりできると客観性がでてくる。結論はできれば短いのがよい。限られた時間内なので、どのようにプレゼンするかもよく考えること。

今回の提案については、誰に対して、どのようなイメージでやっていくのか。民間主体?行政と一緒? 社会制度の中でやっていくのか、NPOや市民とやっていくのか。自治体の基本政策に入り、連携して進めていくことも重要なこと。 |

浅野先生コメント |

|

会場の様子

|

会場から質問 |

閉講式

・修了証授与

・あいさつ

愛知県建設部建築指導課 西田茂

NPO法人ひとにやさしいまちづくり

ネットワーク・東海 曾田忠宏

受講者代表 2名

|

修了証授与 |

建築指導課西田課長あいさつ |

ひとまち東海 曾田理事長あいさつ |

受講者代表あいさつ |

受講者代表あいさつ |

おまけ:交流会

講座終了後、オーキッドガーデン(会場の金山南ビル2階)で交流会をしました。

コメンテーターの浅野先生も参加され、大変盛況でした。 |

|

|

|

|

|

|

|

4ヶ月近くの間、みなさん、おつかれさまでした・・・ |

|